Concert à Tokyo, soirée à Montréal, récital à Berlin, New York, Londres ou Varsovie… On côtoie Zubin Mehta et Seiji Ozawa, on croise Bernadette Chirac et Ivry Gitlis… On se dit qu’on entre là dans un monde qui n’est pas le nôtre, champagne, limousine et chauffeur. On se dit que les souvenirs et le quotidien d’une femme très très riche – fût-elle très très brillante – ne va pas franchement nous enthousiasmer à l’heure où l’on craint pour son emploi et où on connaît mieux les étals du Leader Price que de chez Fauchon. Et pourtant…

Concert à Tokyo, soirée à Montréal, récital à Berlin, New York, Londres ou Varsovie… On côtoie Zubin Mehta et Seiji Ozawa, on croise Bernadette Chirac et Ivry Gitlis… On se dit qu’on entre là dans un monde qui n’est pas le nôtre, champagne, limousine et chauffeur. On se dit que les souvenirs et le quotidien d’une femme très très riche – fût-elle très très brillante – ne va pas franchement nous enthousiasmer à l’heure où l’on craint pour son emploi et où on connaît mieux les étals du Leader Price que de chez Fauchon. Et pourtant…

Pourtant, « Au fil des notes… », le journal d’Hélène Mercier Arnault, ci-devant Mme Bernard Arnault (propriétaire du groupe LVMH, première fortune française) n’a rien d’indécent, de superficiel, d’inutile. Mieux, cette pianiste « de renommée internationale », selon la formule consacrée, sait nous émouvoir et nous faire partager sa passion pour la musique dont la fréquentation est, d’après elle, « une école de modestie ».

Au fil de ses notes, courts textes de quelques lignes ou de quelques pages, Hélène Mercier Arnault évoque ses parents, son mari qui ne supporte pas qu’elle voyage mais ne lui a jamais demandé d’arrêter le piano, ses années d’études à Vienne sous la direction de son mentor, Dieter Weber, mort d’un infarctus à l’âge de 46 ans. Elle se souvient de ses rencontres avec Rostropovitch et Kurt Masur, parle de ses trois enfants et de cette « culpabilité permanente » que vit toute mère de famille.

Hélène Mercier Arnault est touchante de simplicité et de fragilité assumée, dépassée à force de volonté et de travail. Mais une fragilité permanente, à fleur de mémoire, à fleur de musique. Le visage de Mado, la sœur, ne s’est jamais effacé. Madeleine la violoniste, qui a fait entrer la musique dans la vie d’Hélène, pour qui Hélène est devenue musicienne. Mado à la santé fragile, Mado et les paradis artificiels… Mado qui finit par se suicider.

Hélène Mercier Arnault est touchante de simplicité et de fragilité assumée, dépassée à force de volonté et de travail. Mais une fragilité permanente, à fleur de mémoire, à fleur de musique. Le visage de Mado, la sœur, ne s’est jamais effacé. Madeleine la violoniste, qui a fait entrer la musique dans la vie d’Hélène, pour qui Hélène est devenue musicienne. Mado à la santé fragile, Mado et les paradis artificiels… Mado qui finit par se suicider.

Ce livre grave et beaucoup plus profond qu’il n’y paraît, est une belle déclaration d’amour à la musique, à la vie et à la nostalgie. Une nostalgie qu’adore Hélène Mercier Arnault, et qu’elle célèbre en toute intimité, en toute sincérité : « Prendre le temps de se replonger dans le passé, revivre dans les moindres détails des émotions oubliées, c’est voluptueux… Se délecter de saveurs anciennes, faire à nouveau tinter certains sons, se laisser envelopper par des flots d’images et d’impressions… Le passé m’intéresse, la nostalgie m’inspire : elle est l’un des sentiments fondamentaux qui traverse la musique romantique ».

« Au fil des notes » d’Hélène Mercier Arnault, éditions Plon, 186 p., 18, 90€.

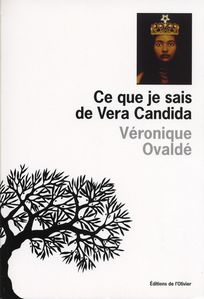

Que sait-on de Vera Candida? Qu'elle est née Bustamente à Vatapuna, une île imaginaire d'Amérique latine, de Violette une jeune femme qui aimait trop les hommes elle-même fille de Rose, pêcheuse de poissons volants et prostituée. Maillon d'une lignée de femmes opprimées, Vera Candida décide que son enfant à naître connaîtra un autre sort.

Que sait-on de Vera Candida? Qu'elle est née Bustamente à Vatapuna, une île imaginaire d'Amérique latine, de Violette une jeune femme qui aimait trop les hommes elle-même fille de Rose, pêcheuse de poissons volants et prostituée. Maillon d'une lignée de femmes opprimées, Vera Candida décide que son enfant à naître connaîtra un autre sort.

Tout est-il aussi simple ? Cohen l’écrit : « En ce monde dérangé, la folie niche partout. Les hommes ont oublié le discernement, ne savent plus quelle part accorder à l’émotion et quelle place offrir à la compassion dans leur jugement. Ma rage n’est pas pire que l’égarement général. »

Tout est-il aussi simple ? Cohen l’écrit : « En ce monde dérangé, la folie niche partout. Les hommes ont oublié le discernement, ne savent plus quelle part accorder à l’émotion et quelle place offrir à la compassion dans leur jugement. Ma rage n’est pas pire que l’égarement général. »

C’est bizarre les mots ; ça tient à peu de choses. Un peu trop d’académisme, un rien d’indifférence et les voici noyés dans les flots trop larges des indispensables sur lesquels on ne pose jamais le regard. Petites mains des moindres pensées, des embryons d’idées, des grands projets et des rêves assumés, chair à stylo des grands textes et des petits billets, squatters anonymes des coins de table et des incunables millénaires.

C’est bizarre les mots ; ça tient à peu de choses. Un peu trop d’académisme, un rien d’indifférence et les voici noyés dans les flots trop larges des indispensables sur lesquels on ne pose jamais le regard. Petites mains des moindres pensées, des embryons d’idées, des grands projets et des rêves assumés, chair à stylo des grands textes et des petits billets, squatters anonymes des coins de table et des incunables millénaires. Après tant d’années d’éloignement, le narrateur doit réapprendre ce qu’il sait déjà de ce pays de ténèbres qui n’a pas été sauvé par la chute de la dynastie Duvalier. "Le dictateur m’avait jeté à la porte de mon pays. Pour y retourner, je passe par la fenêtre du roman". Sous la protection d’Aimé Césaire, ce roman du retour au pays perdu prend la forme d’un long chant où la poésie en prose se confronte à la réalité la plus âpre, celle qui provoque les exils et les violences irrémédiables.

Après tant d’années d’éloignement, le narrateur doit réapprendre ce qu’il sait déjà de ce pays de ténèbres qui n’a pas été sauvé par la chute de la dynastie Duvalier. "Le dictateur m’avait jeté à la porte de mon pays. Pour y retourner, je passe par la fenêtre du roman". Sous la protection d’Aimé Césaire, ce roman du retour au pays perdu prend la forme d’un long chant où la poésie en prose se confronte à la réalité la plus âpre, celle qui provoque les exils et les violences irrémédiables. « Et que le vaste monde poursuive sa course folle » confirme le don de l’Irlandais pour orchestrer le mouvement, accorder à chacun sa place dans le tourbillon de la vie. Ce souffle enveloppe Corrigan, prêtre irlandais attaché contre vents et marées aux marginaux du Bronx, Jazzlyn, descendante incandescente d’une lignée de prostituées, Lara l’artiste à la dérive ou des mères dont les fils ne reviendront jamais de la guerre du Vietnam.

« Et que le vaste monde poursuive sa course folle » confirme le don de l’Irlandais pour orchestrer le mouvement, accorder à chacun sa place dans le tourbillon de la vie. Ce souffle enveloppe Corrigan, prêtre irlandais attaché contre vents et marées aux marginaux du Bronx, Jazzlyn, descendante incandescente d’une lignée de prostituées, Lara l’artiste à la dérive ou des mères dont les fils ne reviendront jamais de la guerre du Vietnam. On devrait dire "heureux comme un gamin dans un roman de Tadjer". La preuve.

On devrait dire "heureux comme un gamin dans un roman de Tadjer". La preuve. Entre les lignes des aventures picaresques d’un trio de Pieds Nickelés flanqués d’un môme dégourdi, se cachent des désastres intimes à peine effleurés. D’un roman à l’autre, l’élégance d’Akli Tadjer détourne la gravité du fond sur le ton de l’humour. Qu’il aborde en biais l’histoire algérienne ou les franges du racisme ordinaire, l’auteur du "Porteur de cartable" ajuste les sentiments jusqu’à atteindre la vibration particulière d’une émotion durable.

Entre les lignes des aventures picaresques d’un trio de Pieds Nickelés flanqués d’un môme dégourdi, se cachent des désastres intimes à peine effleurés. D’un roman à l’autre, l’élégance d’Akli Tadjer détourne la gravité du fond sur le ton de l’humour. Qu’il aborde en biais l’histoire algérienne ou les franges du racisme ordinaire, l’auteur du "Porteur de cartable" ajuste les sentiments jusqu’à atteindre la vibration particulière d’une émotion durable.